ピアノコードの弾き方

ピアノコードは難しいと思っていませんか?初心者でも安心して練習できます。ピアノコードとは何でしょうか。コードとは3つの音のハーモニーです。

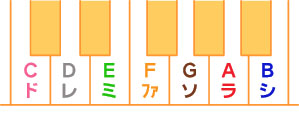

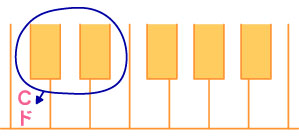

1.ピアノとドレミ・・・

2.早速コードを弾いてみましょう

3.コードの歩き方

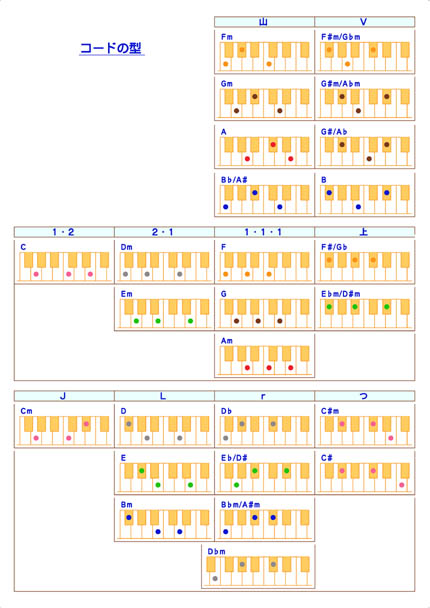

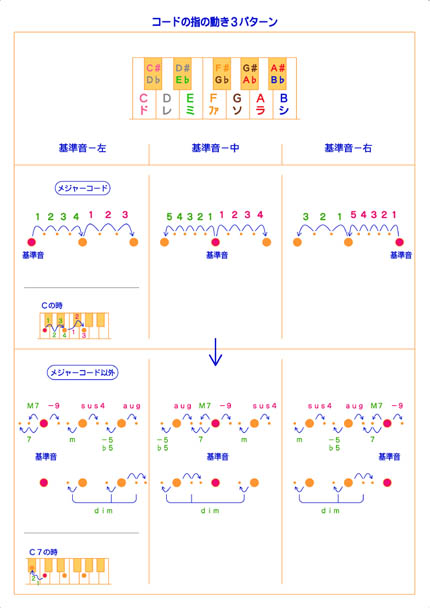

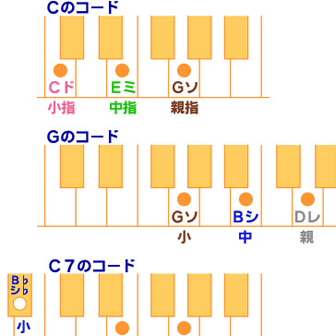

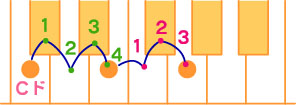

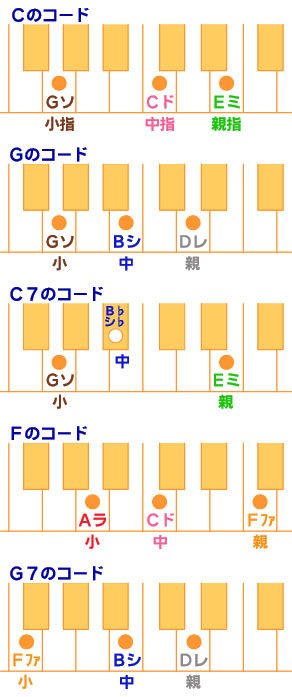

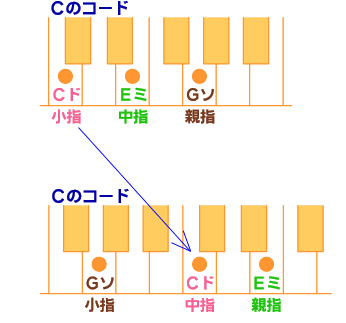

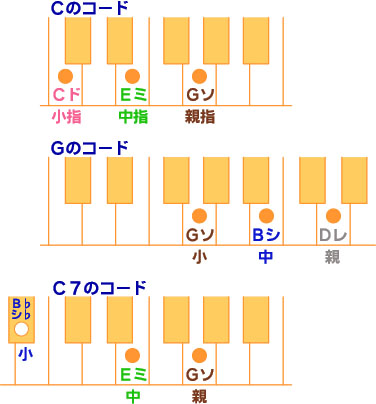

コードの押さえ方には決まりがあります。Cのコードを弾くときはド(C)の音を基準にし、右側へ番号の数だけ上がり押さえます。

1,2,3・・・は黒鍵を含めて見たときの上がり方です。この上がり方は他のコードでも同じです。Cのコードと同様にDのコードを弾いてみましょう。

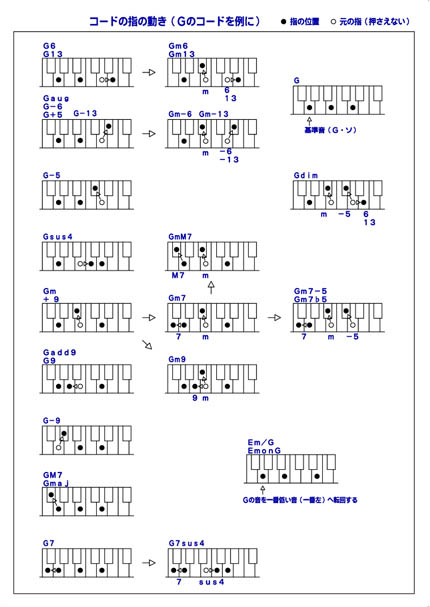

Gのコードも弾いてみましょう。

番号は省略ました。(鍵盤の図を変えました)

4.コードの天気予報

前章ではCとGとC7の3つのコードが出てきました。Cの文字を使うコードはどのような関係なのでしょうか?コードには様々な表情をつけることができます。天気に例えてみましょう。

または

それぞれのピアノコードを弾くとこのような響きになります。

まとめ

- Cの音 = ド

- Cのオトより右に「1・2・3・4」→「1・2・3」と上がるとCのコードに

- Cのコードにm,7,sus4がつくと表情がつく

5.コードに表情をつけてみる

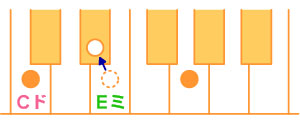

Cm(シーマイナー)を弾いてみましょう。Cの右側、Eの白鍵を1つ下げます。

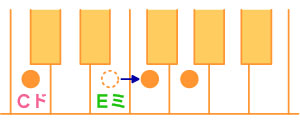

Csus4(シーサスフォー)を弾いてみましょう。Cの右側、Eの白鍵を1つ上げます。

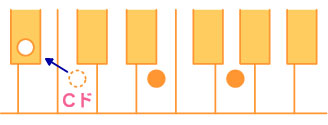

そしてC7(シーセブン)を弾いてみましょう。Cの白鍵を2つ下げます。

指の動かし方に簡単なルールがあり、後の章で解説します。注)C7は本来4つを押さえます。ですが簡素化のため3つとしてます。

6.音の移動

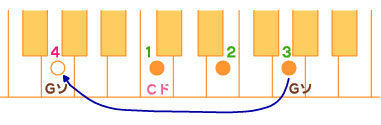

1・2・3→4・1・2コードの順に鳴ります

Cのコードは1・2・3を押えました。実は4・1・2と押えた場合もCのコードになります。一つの音を1オクターブ上下することを転回と呼びます。

まとめ

- コードは>C~Bの7つある

- コードはm,7,sus4という表情をつけられる

- コードの押さえ方には転回という組み合わせがある

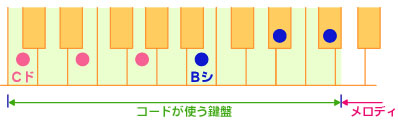

7.コードが使う鍵盤

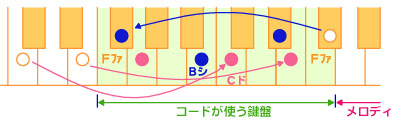

そこで転回を使いコンパクトにしてみます。範囲はF(ファ)~上のF(ファ)にします。

そこで転回を使いコンパクトにしてみます。範囲はF(ファ)~上のF(ファ)にします。

こうすることのメリットは、

- 違うコードを押えるとき指の移動量がすくなくてすむ

- コードが使う鍵盤がきまるのでコードの押える型も決まる

- よって転回を普段考えなくてよい

(「型」とは「転回」したときのそれぞれの押さえ方になります)

コードが使う鍵盤の範囲をF(ファ)~上のF(ファ)にした理由ですが、様々なJ-POP、邦楽をコード伴奏をした経験から、この範囲が右手のメロディー側を邪魔せず、しかも左手のコードは高めの音で弾きたいということで、この範囲となりました。次の章よりこの範囲を使い解説してゆきます。

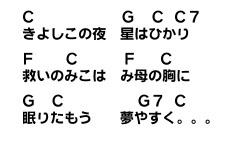

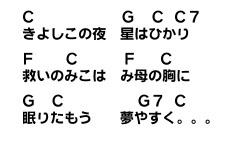

8.コード伴奏

では「転回」の技を使った、きよしこの夜を伴奏してみましょう。 使う鍵盤がまとまりました。

これで一曲伴奏をつけることができました。2章の解説ではCコードのドの音(Cの音)は下の音(一番左の音)でした。

ですが、前章の「コードが使う鍵盤の範囲をF(ファ)~上のF(ファ)」にすると、Cコードはドの音(Cの音)は中央に来てしまいます。

ドの音が中央というのは違和感があるかもしれません。自分もはじめはドの音を下の音で弾いていました。

ですが「ドの音を基準として、そこから左右にコードの左手が動く」と考えてみると、実は便利なのでは?と思ってみると少々違和感がやわらぐと思います。

9.音の引越し

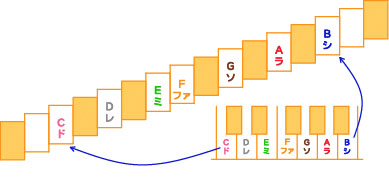

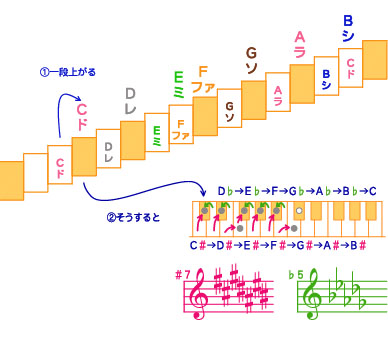

ドレミ・・・は白鍵を順に上がりました。では白鍵と黒鍵をあわせた一つの階段と見ると上がり方はどうなるでしょう?

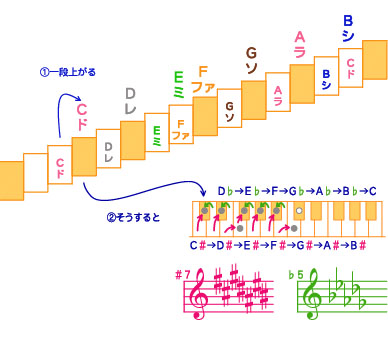

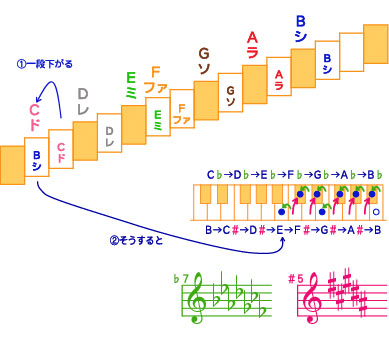

黒鍵の段を一段とびこえたり、黒鍵の段がない場合がありますね。では上がり方は同じで、スタート位置を一段上げてみましょう。

この状態を楽譜で表す場合は、ドが一段上がった時は楽譜(五線譜の左側)に#が7つ、または♭を5つ付けます。ではドを二段上がった所からスタートしてみましょう。

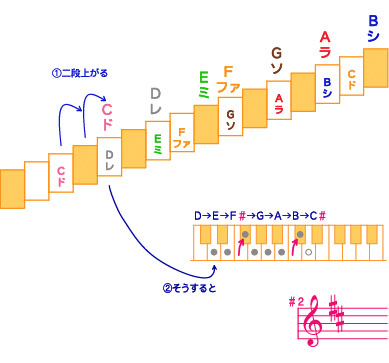

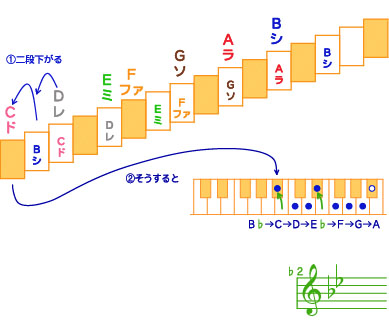

ドがニ段上がった時は、楽譜に#が2つ付きます。黒鍵を2つ踏んでいると、五線譜に#が2つ付くのがポイントです。今度はスタート位置を一段下げてみましょう。

ドが一段下がった時は、楽譜に♭が7つまたは#が5つ付きます。スタート位置を二段下げてみましょう。

ドがニ段下がった時は、楽譜に♭が2つ付きます。黒鍵を2つ踏んでいると、五線譜に♭が2つ付くのがポイントです。この様に音ドを上下させることを次のように呼んでいます。

- キーが上がる・キーが下がる

- 転調

- カポ1・カポ2

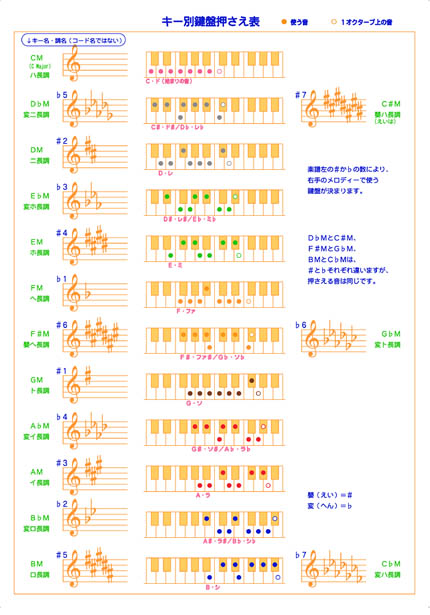

五線譜左の#か♭の数により、右手のメロディーで使う鍵盤がきまるのです。他の押さえ方をまとめました。

キー名のCMやハ長調といった名前はムリに覚えなくても大丈夫です。このような関係があることを頭の片すみに置いておいてもらえれば良いです。

ではなぜキーをかえる必要があるのでしょうか?それはキーがかわると曲の感じが変化し、コードも変化するからです。

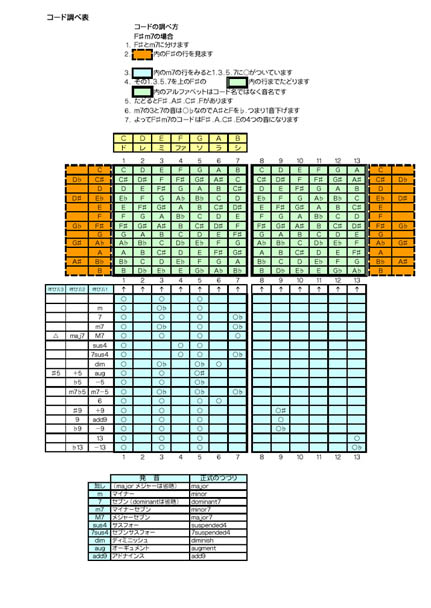

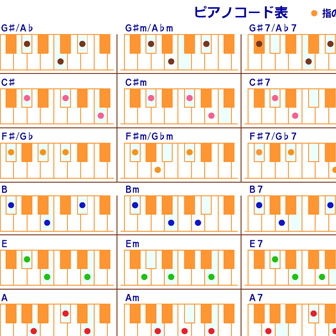

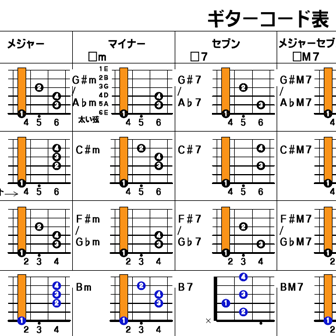

10.ほかのコード

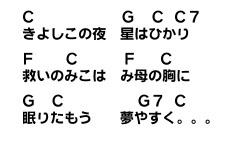

きよしこの夜の楽譜をもう一度みてみましょう。

よく見るとBやAの他のコードがでてきません。なぜでしょう。キーによって使うコードが決まっているからです。きよしこの夜のを確認してみます。

五線譜の左端に#も♭もついていませんので、C Major(ハ長調)になります。そしてキーがC Major(ハ長調)の時は、C,C7,G,G7,Fや数個のコードしか使いません。一曲で出てくるコードは簡単な曲で4~5個のグループがふつうです。ではきよしこの夜のキーを一つ上げてみましょう。

元のコードは、C,C7,G,G7,F を使いました。キーが1つ上がったのでそれぞれ#をつけてみると、

↓

C#,C#7,G#,G#7,F# のコードになります。(D♭,D♭7,A♭,A♭7,G♭とも呼ぶ)鍵盤の階段とみると、音C#,G#,F#の段を踏んでいます。(D♭,A♭,G♭の音の段でもある)

このようにキー(調)が上下すると、コードのグループも変化してゆきます。

11.コードの現れ方

コードの現れ方に決まりはあるのでしょうか?

C,C,C,G,G,D,D,D,G7,G7,G7のようには並んでいません。並ばない理由を調べてみてみましょう。

Cのコードを中心に置いてみると、コード進行の流れが見えてきますね。

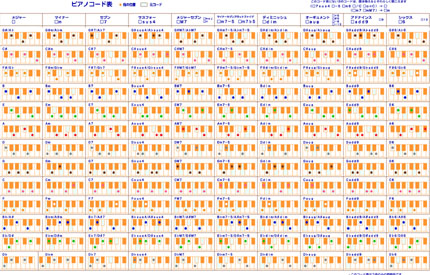

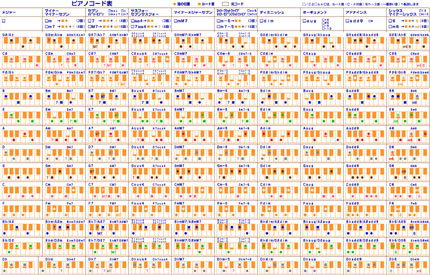

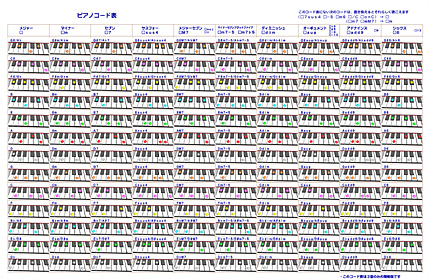

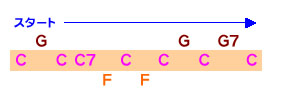

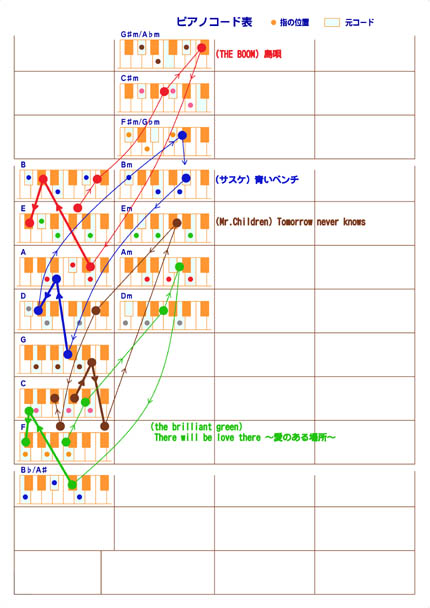

12.コンパクトコード表

13.コードの動き

有名な曲のコード進行をみてみましょう。

| 曲名 | コード進行 |

(Cocco) 強く儚い者たち 【サビ】  |

A → B → G#m → C#m |

(浜崎あゆみ) Depend on you 【サビ】  |

DM7 → E → C#m7 → F#m |

(サザンオールスターズ) 涙のキッス 【サビ】  |

F → G → Em → Am |

(SPEED) STEADY 【サビ】  |

D♭ → E♭ → Cm → Fm |

(DM7はここでは一時的にDと見してみます)

コード進行を見ると現れ方がバラバラですね。ですが前章のコード表でなぞるとルールが見えてきます。

動きがループしているようにみえます。では鍵盤の押さえ方もループしているのでしょうか?

鍵盤上でもループしています。まとめると、

- 曲の中で同じループが数度つかわれている

- 違う曲でもそのループはつかわれている

他の曲も調べてみましょう。

| 曲名 | コード進行 |

(THE BOOM) 島唄 【サビ】  |

E B C#m G#m | A B E |

(サスケ) 青いベンチ 【サビ】  |

Bm G A D F#m | Bm G A D |

(Mr.Children) Tomorrow never knows 【イントロ】  |

C G F Em | D F C |

| (the brilliant green) There will be love there ~愛のある場所~ 【サビ】  |

F C Dm Am | Bb C F |

同じくコード表でなぞってみましょう。

先ほどのループ型とはちがい、左側(太線部)が寄り道をしているように見えます。この様にコード進行はおおまかにループタイプと寄り道タイプに別けられます。

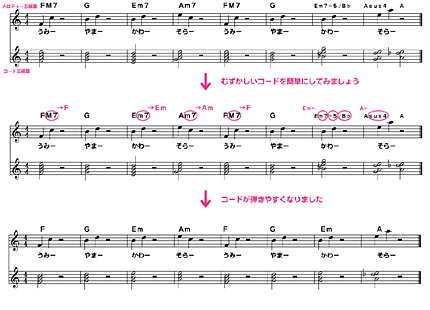

14.コードをコンパクトに

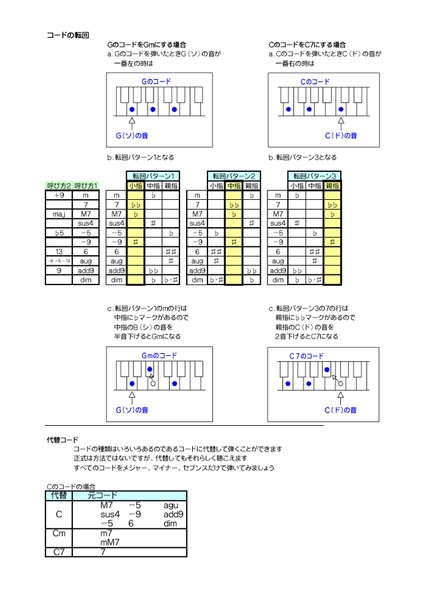

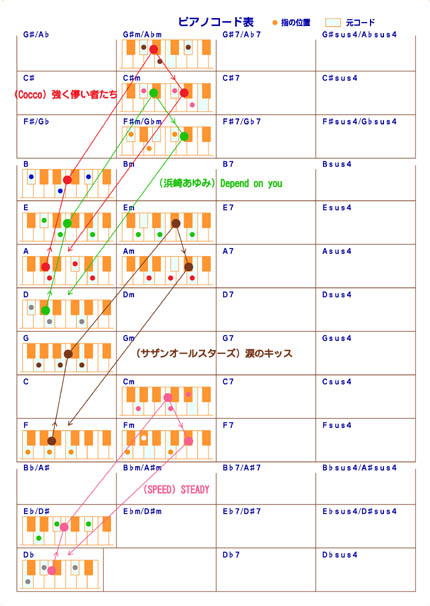

これまでコードの表情としてCm・C7・Csus4がでてきました。他の曲ではこれ以外のコードがでてきます。でも心配不要です。楽譜どおりのコードを弾かなくてもそれらしく聴こえる技があります。さっそく表にまとめてみました。

Cのコードをコンパクトに

| コンパクト前 | コンパクト後 | |

| CM7 Cdim C-5 Cm7-5 Cagu Csus4 C7sus4 Cm6 C6 C-9 Cadd9 C/G C/E ConG ConE |

→ | C (メジャー) |

| Cm7 CmM7 |

→ | Cm (マイナー) |

| C7 | → | C7 (セブンス) |

なんと簡単でしょうか。たくさんのコードもたった3つにまとめることができます。

注) C(シー)とCM(シーメジャー)は同じコードです。

メジャーは頻繁に現れるので、Mは省略してCだけを表記します。

表中のC/GやConGですが、/とonは同じ意味です。

C/GはCのコードでG(ソ)の音を低い音に転回するのが正しい弾き方です。

(つまり左手小指でG(ソ)の音を押さえる)

でも実際弾いているときに急いで転回するのはとても難しいです。 そこで裏技、C/Gの場合はCかGのコードを弾いてください。(低い音への指の転回は不要です)

普段は前側のCコードを弾きます。ですが何か物足りない時、後ろ側のGコードで弾くと良く響くことがあります。この裏技があれば/とonのコードは簡単に弾けてしまいます。

では楽譜を見ながらコンパクトな方法と曲感の違いを見てみましょう。さきほどの表を元に赤丸部をコンパクトにしてみましょう。

このように、むずかしそうなコードが現れたらコードをコンパクトにして簡単に弾くことができます。なので前章でも出てきた、こちらのコード表さえあれば、4種類のコードだけで色々な曲にチャレンジ出来てしまいます。

sus4のコードはとてもよい響きです。ダイエットに余裕があれば、sus4は思い切って使ってみましょう。

15.左手の指の運び

前章のきよしこの夜のでは、左手で3つの音を同時に押していました。「ジャーン、ジャーン」と鳴っていましたが「ポロロン、ポロロン」と弾いたほうがより綺麗に上手に聴こえます。

この弾き方をアルペジオと呼びます。手軽なアルペジオではCのコードでは「ド→ソ→ミ→ソ→ド→ソ→・・・」と左手で順に弾いてみましょう。だれもが聴いたことのある伴奏になります。

ときには1オクターブ高い音。さらに低い音を弾いたし変化をつけます。そうするとで綺麗な流れるような伴奏になります。でも初心者にはちょっと難しいです。

楽器によってはコードの3つの音を押さえるだけで、ドラムやベースを含めて自動伴奏してくれる機種があります。一人でバンド演奏のようなことも簡単にできてしまいます。

16.おわりに

これまで紹介してきた内容をまとめてみましょう。

- アルファベットは音名である (ド=C,レ=D,ミ=E)

- 3つの音を押さえるとコードになる (Cのコード=ド+ミ+ソ)

- コードには表情がある (Cm,C7,Csus4など)

- キー(調)が変わると使うコードもかわる (Cm→C#mなど)

- コードの隠れた進行ループ型と寄り道型

ピアノコード弾き方でのポイントはこの5つだけです。あとはコード名を見てすぐに3つの音を押さえられるか、ただそれだけです。でもご安心くださいませ。コード進行には流れがあるのですから。はじめはコード表を見ながら押さえるのを練習してゆくでしょう。その作業は大変かもしれません。

ですが前章でも紹介したようにコード進行には流れがあります。その見えない流れが見えてくると意外とコードって簡単であることに気づくでしょう。

さらに面白いのがそのコード進行、流れが違う曲でも使われているのです。ということは色々な曲を弾けばひくほどコツがつかめてくるのです。

流れが見えてくると「あっ、次はだいたいこの辺りかな?」となってくるでしょう。コード表を暗記するのが大切なのではなく、この流れのパターンをつかめると上達は近いでしょう。

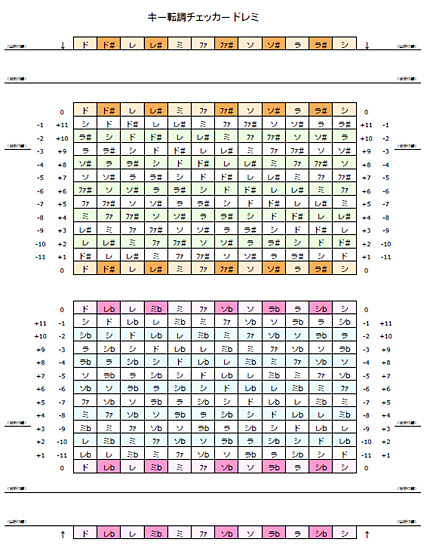

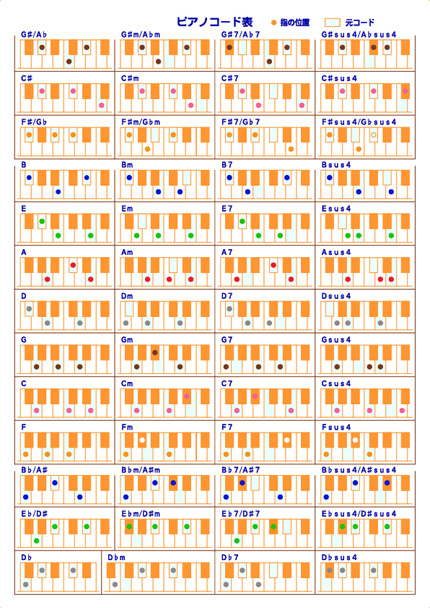

キー別鍵盤押さえ表

キー別鍵盤押さえ表